2024年度 アールト大学/フィンランド 駒井 志帆

学部

大学院美術研究科

年度

2024

氏名/専攻

駒井 志帆/デザイン専攻(プロダクトデザイン)

プロフィール

学年 大学院美術研究科 デザイン専攻修士課程2回生

留学先 アールト大学(Aalto University School of Arts, Design and Architecture)/フィンランド

留学先専攻 Contemporary Design

留学期間 2024年9月~12月

留学行動記録

| 8月20日 | 日本出国 |

| 8月21日 | ヘルシンキ到着/学生寮に入居 |

| 8月24日 | カジュアル・ウォーク(非公式の親睦会) |

| 8月26日-30日 | オリエンテーション、履修登録 |

| 9月2日 | 第一ピリオド授業開始(月・火・木曜日が授業) |

| 9月13-14日 | 西部のハンコにてフィールドトリップ |

| 10月7日 | 第一ピリオド最終合評 |

| 10月8‐12日 | 旅行(ストックホルム/ スウェーデン) |

| 10月13-17日 | デザイン科の単発の講義を履修 |

| 10月24日 | 第二ピリオド開始 |

| 11月15-16日 | 旅行(フィンランド中部 ユヴァスキュラ、タンペレ) |

| 11月28日 | 最終合評 |

| 12月5日 | 秋学期終了 |

| 12月15-19日 | 旅行(フィンランド北部ラップランド) |

| 12月20-21日 | 旅行(タリン/ エストニア) |

| 1月1日 | ヘルシンキ出発 |

| 1月2日 | 日本着 |

授業や制作について

秋学期は各6週間のピリオド2つに分けられており、それぞれで違う科目を履修します。私の所属していたContemporary Design専攻での必修の授業をベースに、選択授業をいくつか履修しました。

9月第1週から10月第2週までの第一ピリオドでは、座学である「Design Culture Now」と実技を行う「Material & Living System」を履修していました。

「Design Culture Now」では前半にデザインを取り巻く状況をレクチャーで教わり、後半はそれを元ににクラスに分かれてディスカッションを行いました。授業終盤には授業内容と自身の興味についてエッセイを提出しました。

「Material & Living System」は素材を元に、生態系や自然、環境のことを考える授業で、教員のバックグラウンドのせいか例年(今年も)海藻とバルト海がメインテーマとなっています。5人1組のグループ制作で、授業終盤には展示やリサーチ、パフォーマンス、インスタレーションなどのプレゼンテーションを行いました。この授業を履修することで、3Dプリンターとセラミックのワークショップを使用することができるようになりました。

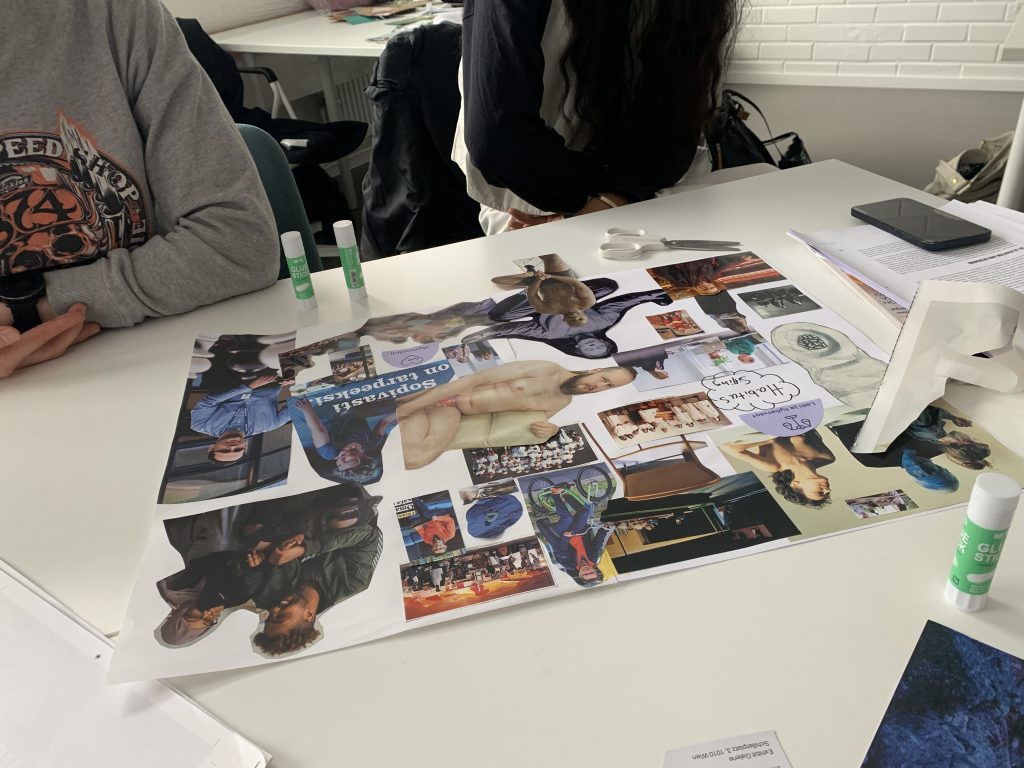

第二ピリオドではExperimental Design とIntercultural Communication in Teamworkという授業を履修しました。前者は私の所属するContemporary Designの必修授業で、私たちはこの授業かもう一つの授業(Product and Form)からどちらか一つ選ぶという形でした。Product and Formの授業は、実際の形を持った製品の制作を目指す内容だそうですが、Experimental Designは制作プロセスに重きを置いた授業で、何かしらの制作物と、制作状況と制作プロセスを含んだビデオ・エッセイの提出が必要でした。テーマは「生物多様性を理解するための野生的な方法」で、キャンパス内の任意の場所を自分で選び、そこで人間以外の種に焦点を当てた制作物を作る、というものでした。

この授業を履修することでガラスのワークショップを使用できるようになり、希望者はワークショップ・マスターからの導入レクチャーを受けることができました。

Intercultural Communication in Teamworkでは、チームとして多様な人と共同するにはどのようなことが考えられるかを学ぶ授業です。外国語学習などを提供するLanguage Centreが主催するもので、フィードバックや誤解、相槌についてなどをディスカッションを交えて学びました。第一ピリオドでのチームワークにかなり難しさを感じたため、より深くコミュニケーションについて知りたいと思い受講しました。

それに加え、Survival Finnish Onlineというフィンランド語の授業をオンラインで受けていました。

現地での生活について

治安が悪いと感じる機会は多くありませんでした。道も綺麗で、交通マナーも基本的には良く(ぼんやりして自転車専用通路を歩いているとめちゃくちゃ怒られますが)、ベタベタはしないものの優しい人が多いので、快適に過ごせた方だと思います。

ただ町全体としてあまり規模が大きくなく、街の作りとしても街灯が弱めで、夜の照度があまり高くありません。男性がどう感じるかは知りませんが、女性であれば多少注意したくなる照度かと思います。

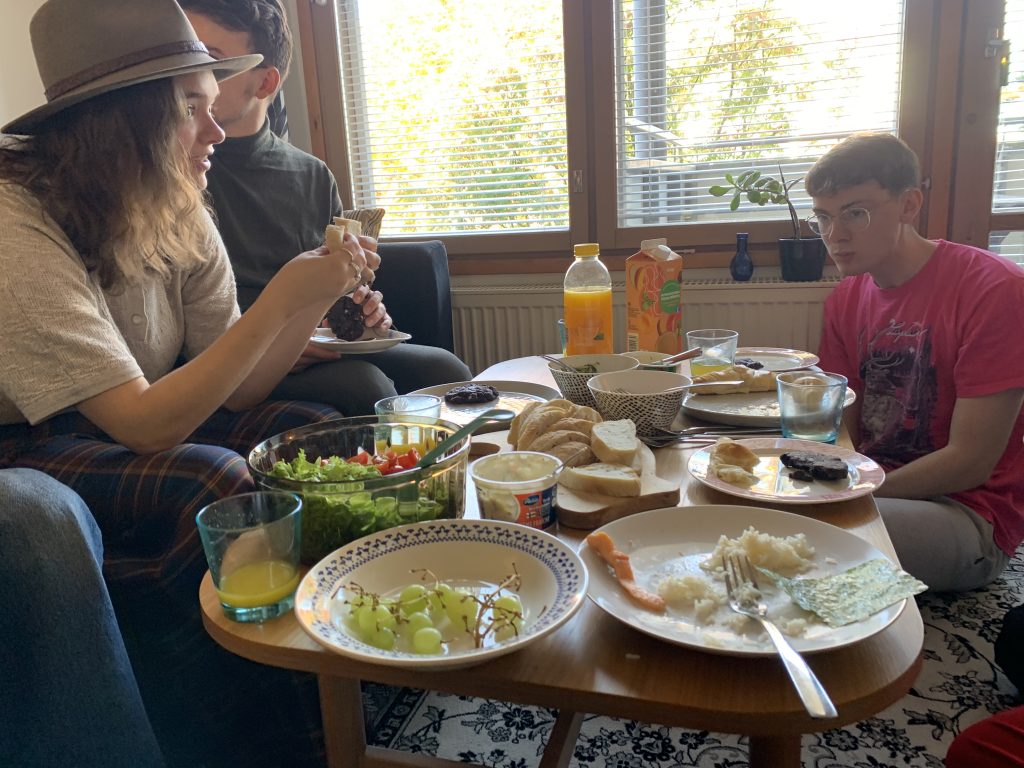

物価は安くはないですが高くもありません。野菜やパン、チーズ、米やパスタなどは日本より安い値段で手に入るのに、黒胡椒(ミルで挽くもの)やスナック、お酒は高いなと感じました。外食もとても高いので、あまり行く機会はありませんでした。シャンプーやゴミ袋などの生活用品も基本的なものは安かったです。

学食が充実していて、キャンパス内に10店舗あり、それぞれメニューが違います。一人暮らしでは貴重なサラダを補給できる場所で、料金も500円弱しかかからずありがたい存在でした。

交換留学で一番きつかったのは、気持ちの落ち込みでした。一気に寒くなり、夜暗くなるのが早くなる時期に第一ピリオドが終わって生活サイクルが不規則になったことに加え、疲れもあったようで、10月下旬〜11月初めまではグッと落ち込んでいた気がします。人と会うようにしたり、大学に用事を作って忙しくしたりしてみたのですが、元気のない時はそれも難しいので、とりあえずココアを作って飲んだりしていました。大学に行かないと食べるものも一緒になるので、それに気付いてからはできるだけ学食に行くようにしていました。

持っていけばよかったもの、済ませておけばよかった手続き等について

・電源アダプター(マルチではなく、専用のもの)。日本から持参したマルチアダプターは便利でしたが使いづらかったです。電源アダプターを現地で必要に迫られて購入しましたが、便利すぎて驚きました。

・作業着

・ヒートテックの上下インナー(フィンランド国内にはユニクロはなく、またどれも高額のため)

・アウトドアの厚手ダウン(現地で購入できますがどれも高額になるため)

・外付けメモリ

・Kindle

・SIMケースを開けるための金属パーツ(大体どれも封入されていない)

また、私はデビットカードを持っていったのですが、カードにつけていた2段階認証を「(日本の電話番号での)SMS認証」から変更しておらず、結果としデビットカードでのネット支払いができない状況になりました。メールや合言葉での認証もあるようなので、そちらに変更しておけば良かったと思っています。

語学について

学内学外問わず英語での生活が可能です。英語については、日常会話は問題なく行えるのですが、専門的な内容や説明する文章、形容詞的な語彙が足りないと痛感したため、各授業で配られるreading materialを時間をかけて読み、単語を調べて覚える努力をしていました。自分で日本語で文章を書き、それを自動翻訳にかけ語彙を増やしたり、ニュアンスが違う言葉を訂正したり、というのもたまにやっていました。

また、知識として興味があるので、フィンランド語の勉強もしていました。第一ピリオドではフィンランド語の授業は取れなかったので、独学で細々と勉強していました(Duolingo、日本で購入した本)。第二ピリオドではオンラインでフィンランド語の授業を受講することができました。

留学を終えての感想

フィンランドは不思議な国だったと思います。人々は優しいながら距離を保ち、国は驚くほど小さく(一方で人口規模に見合わないほど知名度があり、人気)、街は静けさをたたえていました。その中で物事をじっくり考える時間を持てたことは、ある意味塞ぎ込んだ辛い時間でしたが、一方で何事にも代え難い幸福な時間だったと確信しています。人によってはインドよりもフィンランドの方が人生を変えると言われるそうですが、その一端を垣間見た気がしています。

フィンランドでの学びは、何かを押し付けられることが一切ないものでした。私にとっては新鮮でしたが、一方で自分で進めることに慣れていなかったり、スピードが落ちてしまう人にとってはなかなか不安なものだと思います。実際ドロップアウトしていくクラスメイトもそこそこいました。私の方はというと、これまでにないインプット重視の授業に大いに戸惑いました。そして実技を教えてくれるわけではない授業の進め方にまた戸惑い、これまでの自分の制作を振り返り、そこからどうやって発展させるかをずっと考えていました。もちろん新しい技術も学べましたが、下地となる経験を持っている人が優先されている印象でした。最終出来上がったものが、自分のボキャブラリーから出てきたものすぎて落ち込んだこともありました。

留学中には、忘れ難いいくつもの美しい瞬間に出会うことができました。その半分は、初秋の光溢れる森を歩いている時もの。半分は、人と意思疎通が完全に成立し、コミュニケーションを築くことができ、自分が思いのまま過ごせている時のものです。これら二つはどちらも、私の滞在期間を説明するときに欠かせない要素だと感じています。そしてこれからも持ち続けていく要素だとも思います。

この経験が今後どのように生きていくのかは見当がつきませんが、間違いなく私の根幹の部分を作り上げてくれた時間だったと思います。デザインや社会に対してのまなざしを変えてくれました。機会があればもう一度このような経験を持ちたいと思うほどには、私にとって良いものでした。現地で私に出会ってくれた様々な人々、日本で応援してくれた家族や友人たちに深く感謝しつつ、この感想文を締めくくりたいと思います。